Anya's Bell (TV) アーニャのベル

アメリカ映画 (1999)

第二次世界大戦直後の1949年、まだ黒人差別が顕著だった時代、盲目の黒人の老婦人と、シングルマザーの12歳の金髪少年との間に芽生えた真の友情を、繊細かつ心温かく描いた名作。非常に優れた内容にもかかわらず、TV映画のためか、あるいは、主役の1人が黒人のためか、正規のDVDすら発売されず、英語字幕も存在せず、今日に至っている。私にとって、ベスト5に入る大好きな映画だ。昔、スター・チャンネルの最初期にビデオ録画したものと、ネット上で無料配信されていた画像の粗い動画を見比べ、ビデオ録画には字幕が入って邪魔なため、画像の粗い動画を画像処理でビデオ録画並みにしたものを使って紹介することにした。ビデオ録画の字幕は、意にそぐわない訳が多かったため、原則として採用を避けた。例えば、映画の最後で、墓碑の前で、ライラックの花束を置いてスコットが言う、感動的な台詞、「Purple, Anya. I guess you can see that now」を、「ライラックだ。今は見えるだろ」などと誤訳している。映画の中で、スコットはライラックの花をアーニャに見せ、盲目のアーニャは、紫という色を、「So, that is the way the color purple smells(これが紫の色の匂いなんだね)」と、匂いで覚える素晴らしいシーンがある。これを受けての、最後の台詞。だから、「紫だよ、アーニャ。今なら、見えるよね」と訳さないと意味がない。ライラックのことを言っている訳ではないのだから。

12歳のスコットの母は、私生児を妊娠した時に両親から勘当され、以来、シングルマザーとして貧しいながらも、立派にスコットを育ててきた。しかし、スコットが6年生になると、その語学能力の極度の低さから、教師からは見放され、生徒全員からバカにされ、友達一人いない寂しい日々を送るようになる。唯一の夢は、薬局の配達員のアルバイトで新しい自転車を買うことだけ。そんなスコットが、配達範囲の増大で初めて訪れたのが、全盲の黒人で、つい最近 保護役だった母を亡くし、遺産管理の弁護士から老人ホーム入りを促されている老ミスのアーニャ。初訪問時のスコットの失敗にもかかわらず、アーニャはスコットが気に入り、友達ゼロのスコットもアーニャと話すことがだんだん楽しくなる。そのアーニャが、老人ホームに行ってしまうと、また一人ぼっちになってしまうので、スコットは、盲人用の白い杖を貴重な貯金の一部で買ってアーニャに渡し、普通の盲人のように自立して生活させようとする〔そうすれば、老人ホームに入らなくて済む〕。アーニャは、嫌なことをさせられることへの交換条件として、スコットに点字を習わせる。その過程で、アーニャは、スコットが点字を読めるのに、本の字を読めない理由に思い当たり、スコットの母に、1949年の当時には、誰も聞いたことのない “発達性読み書き障害” であることを証明するテストを受けるよう勧める。最初は、戸惑っていた母も、アーニャの心情に触れて同意し、スコットも、アーニャが “弁護士の事務所まで行く際に渡らなくてはならない信号交差点を1人で渡る” ことを条件にOKする。スコットはテストを受け、アーニャの予想通りだと分かる〔スコットが本をまともに読めないのは、知恵遅れのせいではない〕。しかし、スコットが、その報告をしようと、アーニャの家まで行くと、停まっていたのは救急車。病院に走って行くと、アーニャが死んだと知らされる…

主役のスコットを演じるのは、名子役のメイソン・ギャンブル(Mason Gamble)。1986年1月16日生まれなので、撮影時は13歳。この映画で、ヤング・アーティスト賞(TV映画の主演部門)を受けている。他の 代表的な出演作は、『わんぱくデニス』(1993)、『バッドムーン』(1996)、『天才マックスの世界』(1998)、『隣人は静かに笑う』(1999)、『A Gentleman's Game(紳士のゲーム)』(2002)。この中で、最初と最後が主演。メイソンは、『わんぱくデニス』でも、ヤング・アーティスト賞(コメディ映画の主演部門)を受けている。メイソン・ギャンブルは、『わんぱくデニス』が興行的に大成功を収めても、3年間映画界から離れる。その後、復帰し、1996年から2002年まで映画界で活躍し、また3年間離脱。青年として一時戻ったものの、その後は、UCLAで海洋生物学の学士、生物学の修士号を取得。入手できた最後の情報(2016年)は、UCLAの環境持続研究所で博士課程の学生になって5年目。今はもう36歳。どこで何をしているのだろう?

あらすじ

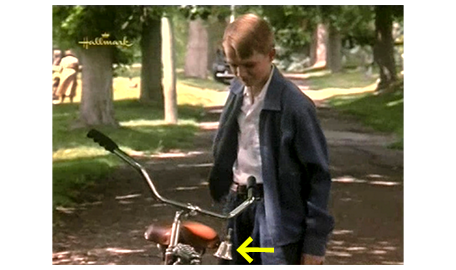

映画の冒頭のオープニング・クレジット。ハンドルの前に、カゴではなく、すごくダサい大きな木の箱を付けた自転車に乗ったスコット。そして、葬儀のための黒のベールを被るアーニャ。この2人の主人公の映像が交互に挿入され、スコットは学校に向かい、アーニャは事務弁護士のパトリックに付き添われて家を出て行く。そして、本編が始まる。スコットのクラスでは、教師が単語を口で言い、それを生徒に紙に綴らせる。最初が、「justice」。それでは、単語を間違えるかもしれないので、「罪人たちは “裁判” にかけられる」と注釈を加える。一番後ろの机に座ったスコットは、左腕をめくって、こっそり盗み見をしている。次が、「language」。「英語は私たちの国の “言葉”」。スコットは、再び腕を見る(1枚目の写真)。「laboratory」。「科学者は “研究所” で働く」。今度は、教師がすぐ近くにいたので、不正に気付くと、いきなりスコットの左手をつかみ、「クラスの皆さん、これを見なさい」と声をかける。試験中にもかかわらず、全員が後ろを振り向く。教師は、腕に書かれた文字を生徒達に見せて(2枚目の写真、矢印)、「カンニングですね」と言う。そして、スコットに向かって、「カンニングするのなら、正しい文字を腕に書きなさい」と恥を上塗りし、答案用紙を取り上げて破く。生徒達から一斉に軽蔑の笑い声が起きる。学校が終わり、生徒達が玄関からどっと出て来る。その中に、教師から母への手紙を持たされたスコットもいる。意地悪な生徒2人が、その手紙を見てからかう(3枚目の写真)。そして、からかいは、木の箱のついた自転車にも及び、そこにいた低学年の生徒達まで笑う。それでもスコットは、反論一つせず、逃げるように走り去るが。意地悪な2人は、自転車で後を追い掛ける。

スコットは墓地に逃げ込む。その墓地では、アーニャの母の埋葬式が行われている(1枚目の写真)。心の優しい弁護士は、悲しみにくれるアーニャの手を、彼女の黒い手袋の上から触れる。一方、広大な墓地の入口に 2人の意地悪がやってくるが、「あんな弱虫が入れる訳ない」と言い、行方が分からなくなったため、あきらめて帰る。それを墓石に隠れて見ていたスコットは、2人がいなくなってホッとする(2枚目の写真)。式典が終わった後、弁護士は、アーニャの手を取って歩きながら〔アーニャは全盲〕、「私は、あなたのお母さんが大好きでした」と言う。アーニャも、「母も、あなたが大好きでした。母は、こう言ってましたわ。父親と同じくらい立派に育った子供など他に見たことがないと。母が、あなたのお父様を尊敬していたことはご存じでしょ」(3枚目の写真)〔パトリックの父はもう死んでいる〕。この時点で、スコットとアーニャの間には、何の関係もない。

長屋式の1階建ての住宅が両側に並んでいる。そのうちの1軒がスコットの家。シングルマザーで働きながら子育てをしているので、経済的余裕ほとんどない。自分の部屋のテーブルの上に、教師からの手紙を置いたスコットは、どうしようかと悩む。そして、良心に従って決心すると(1枚目の写真)、手紙を、母にも見えるよう、ダイニングテーブルの果物皿の下に挟む(2枚目の写真、矢印)。同じ頃、家に戻ったアーニャは、長年住んだ家なので、目が見えなくても階段を上って行けるが、階段の途中に置いてあった亡き母の服を手に取ると、階段に座り込み、服を自分の体にかけて泣き始める(3枚目の写真)。

翌朝、スコットが起きて来ると、手紙は、まだ昨夜のままになっている。すると、キッチンから出てきた母が、「お早う、お寝坊さん。先に始めたわ、パンをひっくり返してきて」と言いながら、オレンジジュースをコップに注ぐ。スコット:「シナモン、忘れてるよ」。母:「切らしちゃった」。「シナモンなしの、土曜のモーニング・スペシャルなんて」。「シナモンがなくても、あなたがいればスペシャルなの」。そして。「疲れたの?」と訊く。「昨夜は、考え事があって眠れなかったから」(1枚目の写真)。「どんな?」。「気になって」。「何が?」。「通知」。「何の通知?」。スコットは、母がまだ気づいていない手紙を渡す(2枚目の写真、矢印)。手紙を見た母は、「ジェンキンズ先生が月曜の放課後、会いたいって。何なの?」。「知らない」。「学校じゃ、ちゃんと勉強してるわよね?」。「してるよ」。「仕事が、できなくなるのよ」〔呼び出しの時間帯は、まだ仕事中〕。「一生懸命やってるよ」(3枚目の写真)。

スコットが、アルバイトをしている薬局〔食料品店の一部〕に入って行くと、主人が、「君の配達ルートにいくつか街区を追加することにした。エディが辞めたんだ。毎週働く時間が増えるな〔時給なので収入も増える〕。異議は?」と訊く。「ありません!」(1枚目の写真、矢印は配達する袋)。スコットは、二階建ての家の前に自転車で乗りつける(2枚目の写真)〔この辺りの住民がすべて黒人なのは、一種の差別なのだろうか?〕。スコットがドアをノックすると、中から、「誰?」という声がする。「タフ薬局からの配達です」。ドアが開き、アーニャが姿を見せ、「新人だね?」と訊く。アーニャの目が自分より高い正面を見ているので、スコットは後ろに誰かいるのかと一瞬振り向き、「はい、奥さん」と答える(3枚目の写真、矢印は薬の袋)。「早く入って。家じゅうハエだらけにしたくない」。スコットは、ドアから中に入る。「前の子より若いね」。「はい、奥さん」。「財布を取ってくるわ」。スコットはドアを閉める。

アーニャが戻って来る間、周りを見回していたスコットは、1つの棚にずらりと並んだベルを見てびっくりし、中でもきれいなカット・ガラスのベルを手に取って軽く振ると、ガラス同士がぶつかるきれいな音がする(1枚目の写真、矢印)。すぐに、アーニャの厳格な声が響く。「ちょっと。それに触る許可を与えた覚えはないわよ」。スコットが、ベルを元に戻し、アーニャの前に行くと、「いくら払えばいいんだい?」と訊かれる。「1ドル11セントです」。スコットは、まず小銭を受け取る。次に、アーニャは5ドル札を出して、「これかね?」と訊く(2枚目の写真)。相手が盲目なので、4ドル儲かったと思ったスコットは、「はい、奥さん」と答える(3枚目の写真)。「自分で勝手に出ておいき」。

スコットは、お札を見ながら大喜びで階段を降り、自転車に乗って10数メートル走ると、自転車を停める。次の場面では、スコットが、前とは違い、呼び鈴のボタンを押す。今度は、ドアが先に開き、アーニャが「はい?」と訊く。「タフのスコットです。払い過ぎだったと思います」。「何だって?」。「1ドルの代わりに5ドルが」(1枚目の写真、矢印)。「中にお入り」。スコットが中に入ると、「名前は?」と訊かれる。「スコット・ライムズです」。「年は?」。「13歳。8月に」。「ほんとは12歳だね」。「12歳半」。アーニャは、「ソフィア。イタリアのミラノから来た」と言う。「何です?」。「お前さんがさっき鳴らしたベルだよ。クリスタルで出来てるから、とても壊れやすい」。「僕が、何を鳴らしたか、どうして分かるの?」。「誰が話してても、ちゃんと分かるんだよ」。それを聞いたスコットは、「すげえ!」と汚い言葉を使い(2枚目の写真)、アーニャから叱られる。アーニャは、1ドル札と交換し、出て行くように手で指示する。そして、戸口に立つと、「ところで、お前さんに渡したのは5ドルだって知ってたんだよ」と言い(3枚目の写真)、ドアをバタンと閉める。

翌、日曜日、昨日の最後の言葉が気になったスコットは、アーニャの家の呼び鈴を押す。「はい?」。「タフ薬局のスコットです」。ドアを開けたアーニャは、「何も頼んでないよ」と言う。「できれば… あなたと話したいと思って…」(1枚目の写真)。「そうかい、お入り」。「お邪魔じゃなきゃ、いいんですが」。「本を読んでただけだよ」。「本が読めるの?」。「点字だからね」。アーニャは、イスに座ると、「で、話したいんじゃないのかい?」。「なぜ5ドル札を渡したのか、知りたくて」。「お前さんが、私の薬の配達係になるんなら、信頼できるかどうか知らないとね。なぜ、戻しに来たの?」。「途中でお金をチェックしたら、5ドル札だって分かったから」。それを聞いたアーニャは、首を横に振る。そして、「信頼は、真実から生まれるのに、今の話からはそれが感じられないね」。スコットは、正直に打ち明ける。「一度、すごく好きなキャンディーを盗んだことがあるんです。それが、すごく不味かったことを思い出して」(2枚目の写真)。アーニャは、「それなら、信じられる」と言って立ち上がると、スコットを近くに呼ぶ。そして、「どんな顔をしてるか知りたいわね」と言い、両手でスコットの顔をあちこち触る(3枚目の写真)。そして、そぐ横にあるベルのコレクションについて、楽しそうに話し始める。

そこに、電話がかかってくる。電話を寄こした相手は 弁護士のパトリック。「30分ほどしたら伺ってお話がしたい」と話す(1枚目の写真)。「何を話したいかに よるわね」。「今後、どうするか、話し合わないと」。「自分のことは自分でできる。あんたが何を望もうが、母が何を望んでいたかも関係ない。私は老人ホームなんかには入らない」(2枚目の写真)。それでも、説得を続けようとするパトリックに対し、アーニャはさらに激しい言葉を投げつける。「承諾する気はないわ。人から、私に何ができて、何ができないか言われるのには、もううんざりなの! 私は盲目だけど、バカじゃない!!」。この言葉に、スコットはハッとする。パトリックが 最後に、「弁護としてではなく、友人として話してる」と言うと、「友人なんて要らない。自分のことは自分で出来るわ」と反論。スコットは、折角 友達になれると思ったアーニャが〔スコットは、みんなから知恵遅れと思われて敬遠され、一人も友達がいない〕、いなくなってしまうと思うと悲しくなり、アーニャの家を飛び出ると、自転車を起こし(3枚目の写真)、立ち去る。その後、アーニャと母が映画館から出て来るシーンがある。見た映画は『黄色いリボン』(1949.10公開)。すっと後で『女相続人』(1949.12公開)も登場するので、この映画の時代設定は、1949年末であろう。スコットは、母に歩きながら、アーニャのことを話した後で、祖父母について 「僕、いつか会える?」と訊く。母の返事は、「私たちを嫌ってた」。「思い直したかも」。「まさか」〔2人の立場の違いがよく分かる重要な台詞〕。

翌月曜日、学校があるのに、スコットは民間飛行場に行き、草むらから小型の飛行機をずっと見ている〔ずる休み〕。その日の午後3時半、母は、教師に呼ばれて放課後のクラスに行く。最初に見せられたのは、何枚もの欠席届(1枚目の写真、矢印)。教師は、「12枚全部の欠席届にあなたのサインがあります」と言う。「でもサインなんかしてません」。「そうだと思っていました。カンニングのことも話してないでしょ?」。「いいえ」。「私は、スコットの怠惰を断ち切ろうといろいろ試みました。劣等生のグループにも入れました。怠慢な生徒を恥ずかしがらせて頑張ろうとさせる懲罰法なんです。スコットは、最初からそのグループにいて、そこから出ようとする意欲のかけらも見せません」(2枚目の写真)。教師は、さらにスコットの学力の低さを指摘し、最後に、「何と言えばいいか… “slow(鈍感な、覚えが悪い)”…」という表現を使う。それを聞いた母は、「“retard(知恵遅れ)” だと?」と訊き返すと、イスから立ち上がり、教師を見下げるように、「私は息子を知っています。子供たちを辱めることが 良い教師だと思うなんて、残忍な人〔monster〕ね。教壇に立つ資格はないわ」とズバリ批判し(3枚目の写真)、そのまま決別する。

スコットは、飛行場のあと、タフ薬局で手伝っていると、店の娘が駆け寄ってきて、「あんたの欠席届にサインしたの、私だと言っちゃダメよ」と厳重に注意した上で、店の入口に立っている男を指し、「あんたに会いたいんだって」と恐ろしそうに話す。スコットは、びくびくしながら寄って行き(1枚目の写真)、「僕に会いたいとか」と声をかける。男(パトリック)は、スコットを店の外に連れ出すと、①自分は、アーニャの弁護士で、②彼女は、スコットが急に帰ったから動揺している、③アーニャの家に行ってもらえないか、④ただし、パトリックが頼んだことは内緒に、と打ち明ける。ヤバい話ではなく、嬉しい話だったので、スコットは笑顔になり、「もちろんいいよ、今日」と答える(2枚目の写真)。

スコットは、アーニャの家に行き、ドアをノックする。最初の訪問の時と同じように、「誰?」と声がする。「僕だよ、スコット」。アーニャが顔を見せると、スコットは、「この前、電話の途中で帰ったから」と、再訪の理由を説明する。「会えて嬉しいよ〔I’m glad to see you/“see(見る)” という単語が入っているので、彼女は、さらに、「In a manner of speaking(いわば、だけど)」と言い添える〕」。それを聞いたスコットは、嬉しそうに笑う(1枚目の写真)。「一軒家に住んでるね。お父さん、金持ちだったの?」。「いいや、一生懸命働いて、しっかり貯めたのさ。お前さんのお父さんは?」。「父さんはいない。1人いたけど、いないんだ」。「離婚したのかい?」。「ううん、結婚なんかしてない。僕を身ごもった時、ママはすごく若かった。父さんに話したら、出てったきり二度と戻って来なかったって」(2枚目の写真)。アーニャはしきりに同情する。スコットは、アーニャに、「どうして、盲目になったの?」と訊く(3枚目の写真)。アーニャは、妊娠時に母が麻疹にかかったからだと説明する〔先天性風疹症候群の3大症状の1つは白内障。今なら治療できても、アーニャが生まれた19世紀末には失明の可能性も高かったのかも。学術論文誌「American Journal of Public Health」の2000年の論文には、ガーナでの白内障による失明に関する記述がある〕。

スコットは、出されたパイよりも、食卓の上に広げてあった本に興味を持って手に取る。「こんなものどうやって読むの? ただの小さな粒々じゃない」(1枚目の写真、矢印)。アーニャは、本を持って来させると、点字に触りながら、「いいかい、一つ一つの小さな粒が点で、文字は “マス” と呼ばれる単位からできてる。1つのマスには1個から6個の点があって、縦3点が2列に並んでるんだよ」と教える(2枚目の写真)。「サイコロみたいだね」。アーニャは、スコットの手を取ると、指で点字を触らせる(3枚目の写真)。「感じるかい?」。「うん」。「いくつ点が?」。「1つ」。「1つしかない時は、“A” なのよ」〔日本語の “ア”〕。「すげえ」。「また、使ったね」。しかし、アーニャが、「教えて欲しいかい?」と訊くと、スコットは急に尻込みし、急に、「行かないと」と言う。アーニャは、行って欲しくないので、「楽しいかもと思っただけだよ」と、それ以上強制はしない。スコットは、「僕、読むのが苦手なんだ」と弁解する。「皿を突く音がしなかったね。パイを食べるのも苦手なのかい?」。この言葉でスコットに笑顔が戻り、パイを食べ始める。

スコットが家に戻り、夕食の準備を整えている。母が教師に呼び出されたので、少しでも、母の機嫌を良くするためだ。そこに、母が帰って来る。スコットは、「夕食、作ったよ」と話しかけるが、母の憮然とした顔は緩まない。そして、おもむろに、「誰が、欠席届書いたの?」と詰問する。スコットの返事は、「ママの知らない人〔Nobody you know、“別に誰でもないよ” の意味もあるが、それだと、次の返事と矛盾する〕」(1枚目の写真)。「教えないつもりね」。「言っただろ」。「どこで、何してたのか知りたいわね」。「自転車で飛行場へ」。「12回も?」。スコットは頷く。「信じろというつもり?」。「ホントだよ」。「何が “ホント” だか 信じられなくなったわ。あなた、カンニングしたのよ! 嘘を付くより悪い。なぜ、したの?」。「知らない単語を補うため」。「ふざけてる場合じゃないわ! 6年生のまま留年なのよ!」(2枚目の写真)。「どうだっていい! 学校なんか嫌いだ!」。「前は、好きだったじゃない?」。「知恵遅れだって、分かる前だったからさ!」。「その言葉、二度と言わないで!」。「直視しないと」。「違うわ!!」。「僕は知ってる! 学校中が知ってる! ママだって知ってる!」。その途端、母がスコットの頬を引っ叩き、それが初めてのことだったので、スコットは茫然とする(3枚目の写真)。母は、自分が思わずしてしまったことに、愕然とする。

母は、家の前に座って、自分のした行為を反省する(1枚目の写真)〔2人が住む、長屋式の住宅街がよく分かる〕。そして、スコットの部屋に入って行くと、ベッドの隅に座り、「ホントにごめんなさい。なぜ、あんなことしたのか分からない。二度と叩かないわ。自分が無力に思えたの。どうしてあげればいいか、分からなくて」と語りかける。そして、頬に優しく手を当てると、「心から愛してるわ。坊や」と言って、涙を流す(2・3枚目の写真)。母が部屋を出て行った音を聞き、スコットが目を開けるので、今の言葉は、すべての耳に入っていた。しかし、翌朝、スコットが起きて来ると、母は、「授業はあと1週間で終わりだから、学校には行かなくていい。でも嘘を付いたから、夏休みの間、自転車は取り上げる」と宣言する。スコットが、アルバイトに困ると抗議しても、「知らないわ。歩くしかないわね」という冷たい返事。昨夜の涙は、叩いたことへのお詫び。嘘とカンニングを許した訳ではない。

そんなこともあって、スコットは、すぐにアーニャの家に向かう。ドアをノックすると、今度は、音でスコットだと聞き分け、すぐに笑顔と共にドアが開く。それは、ある意味、グッドタイミングで、ちょうど弁護士のパトリックが訪れていた。2人は、スコットの “内緒のサイン” で〔アーニャには見えない〕、如何にも初対面のように挨拶を交わす。アーニャは、スコットに、パトリックのことを、「弁護士で、母の遺言執行者」だと説明する(1枚目の写真)。パトリックは、資料〔老人ホームの〕を複数置いていくので、どれが一番気に入ったか知らせて欲しいと言って出て行く。スコットは、「じゃあ、引っ越しちゃうの?」と悲しそうに訊く。「仕方ないでしょ」。「ここでも、問題ないと思うけど」。「家の中ではね。でも、外が問題なの」。そして、「お前さん、なぜ学校に行ってないの?」と指摘する。「長い話なんだ…」(2枚目の写真)。「長い話ならコーヒー入れるわ。来なさい」。アーニャは、スコットをベランダに連れて行き、話を聞いた後で、「お前さんのしたことは間違ってるから、お母さんに腹を立てちゃダメよ」と宥める。スコットが、「僕、なぜ、他の子のようになれないの?」と訊くと、アーニャは、「私も、よく、そう思ったものよ。でも、これが、神様が与えて下さった生き方なんだと悟ると、いろんなことができることは驚きだった」と話す。スコットの反応は、ほぼゼロ。しかし、次の一言がすべてを変える。「通りのライラックが香ってくるわね」。スコットは、「濃い紫のが最高だよ」と教える。「色なんか言われても分からないわ。色は、味わったり、触ったり、聞いたりできないから、どういうものだか見当もつかないから」。「家の中でやってることを、なぜ外に出てやれないの?」(3枚目の写真)。「家の中は、よく知ってるから」。「戦争で盲目になった人たち、長くて白い杖で前を突きながら、毎日外を歩いてるよ」。「私はね、両親と一緒じゃないと、どこにも行かなかった。父が亡くなると、外に出る機会はどんどん少なくなっていき、母が病気になると途絶えてしまった」。

それを聞いたスコットは、立ち上がると、玄関の階段の所まで行き、「こっちの方が、ライラックの香りがいいよ」と言う。「私は、ここで十分だよ」。「ここは、あなたが前に来たことのある階段だよ」。「私をダマして階段を降りさせる気だね?」。スコットは、「違うよ」と言いながら、如何にもいい香りといった深呼吸をする。「どうしても降りさせる気だね」。スコットはアーニャの手を取り、ベンチから立たせる。そして、「すぐ前に階段があるよ」と言い、アーニャは左手を伸ばして体を支え、足を踏み出す(2枚目の写真)。こうして、2人は1段ずつ玄関の5段ほどの階段を降りる。ライラックの香りは、ベランダにいるより強くなっている。スコットは、ライラックの茂みまで行こうと誘う。アーニャは嫌がるが、スコットの、「僕を信じて」「すごく慎重にやるから」の言葉に(3枚目の写真)、2人は、ぴったりひっついたまま歩道をゆっくりと歩く。すると、その姿に驚いた隣に住む黒人の老人が嬉しそうに声をかける。そして、2人は、ライラックの茂みの中に。スコットは、花のついた枝を1本折ると、アーニャに渡す。アーニャは、枝を持つと、紫のライラックに花に 鼻を付けて匂いを嗅ぐ。そして、「これが紫の色の匂いなんだね」と言う(4枚目の写真)。盲目のアーニャが、色を感じ取れた初めての感動的な瞬間だ。アーニャは、茂みの中をさらに進み、「何て幸せで素晴らしいんだろう!」と感激する。スコットは、すかさず、「あなたが、ベルの話を全部してくれるなら、毎日散歩に連れていくよ」と、提案する。アーニャは、喜んで賛成する。

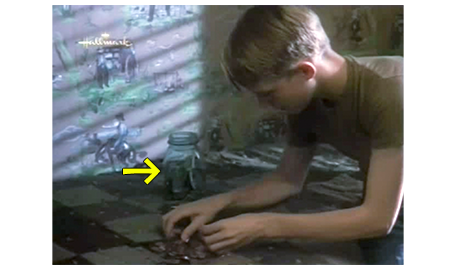

スコットは、かねてから欲しいと思っている “カッコいい自転車” を売っている店に行き、そこの主人に、戦争で盲目になった人が使っている杖はどこで買えばいいか教えてもらう。そして、自分の部屋に戻ると、その自転車を買うために ずっと貯めてきたガラス瓶の中身をベッドの上に空ける(1枚目の写真、矢印は瓶)。次のシーンでは、白い杖を持ったスコットがアーニャの家に行き、何度もドア・ベルを鳴らす。彼女は、裏庭で洗濯物を干している最中だったので、「裏庭よ!」と叫ぶ。そしてスコットが、「やあ、僕だよ」と言って入って来ると、「ドア・ベルを緊急事態みたいに鳴らしてどうしたんだい。2日も来なかったくせに」と不満を漏らす。スコットは、「いい物持ってきたんだ」と言う。「何だい?」。「盲目の人のための杖なんだ。これを覚えれば、一人で外出できるようになるよ」。しかし、アーニャは、「こんな杖なんか信用できるかい。返してきて」と、杖を突き返す(2枚目の写真、矢印は杖)。「でも、これを使えるようになれば、移らなくて済むんだよ」。「使い方なんか覚えないからね」。「簡単じゃないけど、あなたにとって大事なことなんだ」。「お前さんが大事だと思うだって? 私が何を大事に思ってるかは、まるで無視する気だね?」。「そんなこと…」。「私は、うんと年だし、すごく怖いんだ」。「僕が、いつも一緒にいるよ」。「何も聞いてないね」。「神が与えた生き方だから 受け入れろと言ったの、ちゃんと聞いてるよ」。「受け入れてないとでも?」。「家の中に隠れてるじゃないか」。「隠れてなんかない! 外に出てる!」。「外の世界のことだよ!」(3枚目の写真)。「目隠して、自分一人で通りを渡れるかやってみるがいい!」。「僕は、あなたに少しでも自由を与えたかったんだ」。アーニャは、その言葉に過剰反応し、「みんなのように生きたいと、私が望まなかったとでも?! 夢を見るのは止めたんだ! 私の居場所は、家の中で、外じゃない! 帰っておくれ!」と言い、それに対し、スコットも、「どこへでも行けよ! どうだっていい!」と、怒って出て行く。

それから何日後かは分からないが、スコットがアーニャの家の前を通りかかると、ベランダのベンチに座ったアーニャが、杖を振り回している(1枚目の写真、矢印)。それを見たスコットは、「やあ」と声を掛ける。スコットに見られたと思ったアーニャは、杖を下に捨てるように置いて、「ああ」とだけ答える。スコットは、ベランダに上がって行くと、横の手すりに座る。「いい天気だ、空は青い」。「見えないよ」「お前さんが、戻ってくれるか分からなかった」(2枚目の写真)。「僕だって 戻っていいか、分からなかった」。お互いにそう言った後で、スコットは、「あんなこと言ってごめん」と謝る。それを聞いたアーニャは、「いいや、お前さんが正しい。私は隠れてたんだ」と、こちらも謝る。「僕には、一人も友だちがいない。あなただけだ。あなたが移ったら、二度と会えなくなる。だから、杖を持って来たんだ」。「どこで、手に入れたんだい?」。「退役軍人の病院で」。「それで、どうしようと?」。「ダウンタウンにある弁護士の事務所まであなたが行ければ、一人で暮らせる証明になって、ホームに行かなくて済むと思ったんだ」。「通りを一人で横断して、バスに一人で乗って、一人で事務所を見つけろと?」。「ずっと後ろを付いて行くよ」。「この使い方、ちゃんと教えられるの?」。「退役軍人から習った」〔だから、2日来なかった〕。「全部、私のためだけに?」。「僕のためでもあるから」。ここで、アーニャが、核心となることを言い出す。「ひと言 言わせてもらうよ。これの使い方を習ってもいいわ。もし、お前さんも、何かを習うのなら」。「何かって?」。「私の世界の何か… 点字がいいわね。お前さんは勇気を出さないと、そして、私も勇気を出す。お互い、命がけだよ」(3枚目の写真)。最初は、困惑したスコットも、遂に折れて手を握り合う。「決まり!」。

挑戦への最初のシーンは、白い杖の練習から。スコットは、歩道を歩き、車通りの少ない道まで連れて行く。「もうすぐ、通りとぶつかるよ。交通はある?」。「なんで分かると思うの?」。「耳で確かめるんだ」。「何も聞こえないね」(1枚目の写真)。「じゃあ、渡ろう」。次のシーンでは、2人が同じ点字の紙を前にして、スコットが1字1字読むのを、アーニャがチェックしている(2枚目の写真、矢印)。そして、歩道を歩くシーン。スコットは、常に右手をアーニャの左肩に置き、並んで歩いている。スコットは、点字の紙を家にも持ち帰り、母から一緒に出かけないかと訊かれると、「点字を練習しないと」と、断る(3枚目の写真)。その重要性をまだ理解できていない母は、「学校でも、頑張って欲しいわね」と的外れのことを言い、それを聞いたスコットは、母に失望する。

翌日、アーニャの家に行ったスコットは、ベルの1つを手に持って鳴らす。すると、すぐに、アーニャが、「私のお気に入りを見つけたわね」と言う。スコットは、ベルに刻まれた点字を読む、「A… N… Y… 」。そこまで来て、「Anya」だと気付き、「アーニャのベルだ」と言う(1枚目の写真、矢印は点字の場所)。「私より、覚えが早いわね。スコットは、ベルをもう一度鳴らし、「何て言ってるの?」と訊く(2枚目の写真)〔ベルの棚が映っている〕。「自由になれって。私たちがここに引っ越した時、父が連れて来た先生が、私にくれたの。10歳の時だった。先生は、点字を教え、私に世界を与えてくれた」。それを聞いたスコットは、「見せたいものがある。行こうよ」と誘う。連れて行ったのは、自転車屋。そして、欲しくてたまらない自転車をアーニャに触らせる。「すごく速そうね」。「うん。電光石火のように」。「乗ると、どんな感じがするの?」。「飛んでるみたい」。「飛んでる? 一度感じてみたいわね」(3枚目の写真)。

「飛んでる」という言葉で、さらに大胆なことを思いついたスコットは、アーニャを遊園地に連れて行く。そして、高速で回転するマシンにアーニャを乗せる(1枚目の写真)。マシンは 後ろ向きに回転を始め、さっそくアーニャが悲鳴を上げる。そのまま真上に来た時、スコットは両手を上げる(2枚目の写真)。回転が止まった時、アーニャは、「これが “飛んでる” んだね?」と訊く。「ううん、そんなじゃダメだよ。もっと楽しまないと。今度、頂上に近づいたら、バーから手を放して、空に向かって真っ直ぐ上げないと」。マシンが再び回転を始めると、スコットはバーをつかんだアーニャの手をはがして上げさせ、最後には、4本の手が上がる(3枚目の写真)。

夕食の時間になり、母がスコットを呼ぶ。食卓に座ったスコットは、出されたスパゲッティをこねくり回すだけで食べようとしない(1枚目の写真)。「スパゲッティ、好きだったでしょ?」。「そうだけど、お腹空いてなくて。アーニャと食べたから」。それを聞いた母は、自分が食べるのも止め、スコットと自分の皿を同時に取り上げると(2枚目の写真、矢印)、キッチンに持って行く。短いシーンだが、点字のことといい、母は、アーニャとの付き合いをあまり快く思っていない。

アーニャが初めて信号交差点に挑戦する場面。アーニャが、「交差点だね」と言う。スコットが、「車の音から?」と訊くと、「建物が変わると、そよ風が感じられる」と答え、スコットは、3度目の 「すげえ」。そして、「信号があるんだ」と教える。「そうね」。「今は、青か赤かどっち?」。「分からないわよ」。「この交差点を渡らないと、弁護士の事務所には行けないよ。車の音をちゃんと聞かないと」(1枚目の写真、矢印は2人)。アーニャは反発して帰ろうとするので、スコットはアーニャの手を取る。そして、信号が青になると、一緒に渡り始める、すごく楽しそうだ(2枚目の写真)。その姿を、偶然 母が目にし、ますます快く思わなくなる。

アーニャをバスから降ろした後、スコットは、映画館に向かう。アーニャは、「映画を観るの?」と驚く。「そうだよ」。「どこにあるの?」。「誰かに、訊かないと」(1枚目の写真)。そこで、アーニャは、「済みません、どなたか助けて下さい」と声を上げる〔これも、弁護士の事務所を探す時の練習〕。手伝おうと立ち止った夫人は、盲人が映画館の場所を訊いたので驚く。次のシーンで2人が観るのが、先に言及した『女相続人』。アーニャは、映像は見られないが、俳優の声は聞こえる。男が、“女相続人” に愛を打ち明けた時、アーニャは、「彼女の様子は?」と スコットに尋ねる。「すごく幸せそう」。すると、アーニャは、大きな声で、「彼を信じちゃダメよ」と言い、周りから「しーっ」の声が起きる。その後も、スコットが、「彼、キスした」と教えると(2枚目の写真)、今度は小声で、「彼は、愛してなんかいない。お金だけが目当てなの」と教える〔極めて正しい解釈〕。「なぜ、分かるの?」(3枚目の写真)。「声の調子から」。

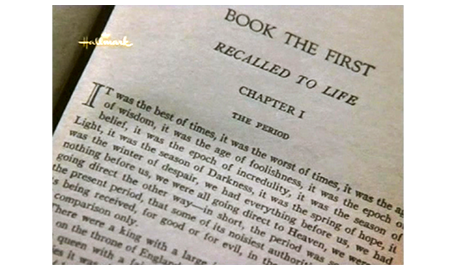

翌日、スコットが、図書館から戻って来て、「本は借りてきたけど、図書館員は、点字の本は一切ないって言ってた」と言い、本を見せる。アーニャは、「お前さんのだよ。聞かせて欲しかったから」と言う。文字がうまく読めないスコットは、「僕、読むのはぜんぜんダメだって言ったじゃない」と嫌がるが、アーニャは、「何を、怖がってるんだい? 間違えることかい?」と訊く。「僕、こんなことやりたくない」。「これまで、お前さんを傷付けるようなことなど、何もさせなかっただろ?」(1枚目の写真、矢印は本)。その言葉で、スコットは仕方なく、アーニャの隣に座る。「読んでごらん。後について行くから」。スコットが借りてきた本は、ディケンズの『二都物語』〔小学校6年生には、難し過ぎると思うのだが…〕。文章は、「It was the best of times」から始まる(2枚目の写真)。その2番目の「was」を、スコットは 「saw」と、逆に読んでしまう。文章を暗記しているアーニャが、「was」だと教えても、その時は読めても、次に詰まった「best」のところで、もう一度初めから読み直すと、また「saw」に戻ってしまう。そこで、アーニャは、同じものの点字版を渡す。すると、スコットは、ゆっくりだが、滑らかに、読み進んで行くことができる。「それは最高の時であり、最悪の時だった、それは叡智の時代であり、凡智の時代だった、確信の時期であり、不信の時期だった 光明の季節であり、暗黒の季節だった。希望の春であり、絶望の冬だった…」(3枚目の写真、矢印は点字の紙)。アーニャは、スコットが 点字だと読めるのに、本だと読めないことを不思議がる。スコットは、点字だと指に触れて順番に読むから、間違えないから と答える。

その夜、アーニャからスコットの母に電話がかかってくる。アーニャは、「お忙しいのは承知していますが、明日お越しいただき、お話しができれば」と話す。アーニャのことを、あまりよく思っていない母は、「率直に言って、ハーピックさん、話すことなどありません」と、すげなく断ろうとする。しかし、アーニャが、「そうかもしれませんが、私には言いたいことがあります」と言ったので、行かざるを得なくなる(1枚目の写真)。母は、さっそくスコットの部屋に行き、アーニャから電話があって、会って話したいことがあると言っていたが、何か心当たりがあるかと訊くが、スコットにも分からない(2枚目の写真)〔スコットは不安になる〕。

スコットの母は、翌日の夜、アーニャの家に行き、暖かく迎え入れられる。最初のぎこちない会話の中で、アーニャの祖父が、Nicodemus(ニコデマス)に住んでいたことが分かる〔ニコデマスは、カンザス州の6人の黒人起業家が1877年に造った黒人専用の町。だから、以前紹介した『サバービコン/仮面を被った街』(2017)のモデルとなった白人専用の町Levittownのような人種差別的な意味合いはない。逆に、黒人にとって 一種の避難所であったが、入植者が貧しかったため、人口は1910年頃400人程度でピークに達した後は衰退し、今ではNational Historic Landmarkになっている(https://www.nps.gov/)〕。アーニャは、スコットの母に ソファを勧める(1枚目の写真)。そして、「スコットの話では、ご家族にはあまり会われないようですが、彼にとって、それがとても辛いようですね」と、訊く。「私が最後に家族に会ったのは、13年前、父が私を追放した時以来です。私生児は、家には要らないと言って」と話す〔ということは、スコットは12歳なので、一度も祖父母と会ったことがない〕。アーニャは、自分は過保護に育てられたので、「自立できて羨ましい」と言う。母:「こんなのは自立じゃないわ。スコットは、他に何を話しました?」。「あなたが、素晴らしい母親だと」。「スコットは、私にとってのすべて。だから、あの子を守れるなら何でもするわ」。「スコットも、あなたを守ってるの。だから、学校のことを秘密にしてきた。薬屋の娘さんに頼んで宿題をやってもらい、読めるフリをしたのよ」(2枚目の写真)。「そんなことまで、話したのですか?」。アーニャは頷くと、最も重要な事を言う。「私には、スコットが、学校で困っている理由が分かったと思うの。彼の問題は、Dyslexia(発達性読み書き障害)だと思うわ」。「そんなの聞いたことありません。“知恵遅れ” を、聞こえ良く言った言葉?」。「違いますよ。私には、Dyslexiaの友人がいるけど、とっても賢いわ」。「なぜ、スコットがそうだと分かったんです?」。「彼が、読み上げるのを聞いたから。オートン協会(Orton Society)〔Samuel T. Orton博士の先駆的な研究に端を発し、博士の死後、妻のJune Ortonが、1949年に正式に発足させたDyslexiaの人の教育を推進するための協会〕でテストが受けられ、もしDyslexiaなら、助けてもらえるわ」。この朗報を聞いても、スコットの母は否定的。「もし、スコットが、そのDyslexiaじゃなかったら、彼に何と言えば? 『ごめんねスコット。あなたは、やっぱり 知恵遅れだった』 って? あの子、耐えられるかしら?」。「耐えられないのは、スコット? それとも、あなた?」。この的を得た指摘に、母は、「私、怖いんです」と本音を漏らす。「でも、勇敢でしょ」。「違うわ」。「なら、強いフリをなさい。私は、それで、いつも不思議とうまくやれてるわ」。その言葉を聞いて、母は思わず吹き出して笑顔になる(3枚目の写真)。

家に戻った母は、スコットの部屋に行き、「話したいことがあるの」と声をかける(1枚目の写真)。スコットは、何を言われるのか分からないので、警戒した顔で、「いいよ」と答える(2枚目の写真)。母は、居間のソファにスコットと一緒に座ると、「アーニャは、あなたが うまく読めないのは、Dyslexiaってものが原因じゃないか考えてるの。そのためのテストもある。電話して、テストの段取りをしてもらうわ」と話す。スコットは、即座に「イヤだ」と拒否(3枚目の写真)〔学校で、“テスト” なるものに散々苦しめられてきたから〕。「なぜ?」。スコットは答えるどころか、そっぽを向く。「私たち、何でも話してきたでしょ。なのに、なぜ、急に黙り込むの」。それでも、何も言わない。母は、「テスト、受けなさい」と命じて、返事も聞かずに立ち上がる。

翌日、アーニャの家に行ったスコットは、「僕、テストは嫌いだ」と言う。アーニャは、スコットの誤解を解こうと、「これで、お前さんの人生が一変するかもよ」と言う。Dyslexiaのテストそのものの説明がなされないため、スコットは、「何も僕を変えられない」と的外れな返事し、さらに、「みんな、僕を 知恵遅れだと思ってる」とまで言う。「私はそうは思ってないし、お前さんのお母さんだってそうだよ」。「思ってるさ」。アーニャは、いきなり、「向こうを向いて」と言う。スコットが背中を見せると、アーニャはベルの棚から1つ取り出して鳴らす。スコットは、すぐに、「ソフィア」と答える(1枚目の写真)。「そうよ、数年で、全部覚えるわね」。そして、さらに、「学校の先生が、お前さんのことを知恵遅れだと言った時、お母さんは大反論したのよ。お母さんを みくびるんじゃないの」と言う。それを聞いたスコットは、以前、アーニャに、杖の練習をする代わりに、点字を覚えさせられたことを思い出し、テストを受ける代わりに、条件を付ける(2枚目の写真)。「何だい?」。「あなたが、1人だけで交差点を渡る」。それを聞いたアーニャは、「お前さんが来るまでは、盲目でも何の苦労もなかったのに」と嘆き(3枚目の写真)、スコットを笑わせる。

さっそく2人は、いつもの信号交差点に行く。もう手はつないでいない。スコットは、「信号の変わる音と、車の音をちゃんと聞くんだよ」と注意する(1枚目の写真)。さらに、「渡り終わるまでに、40秒しかないからね」。ここで、歩行者信号は青になるが、当然、アーニャは分からない。しかし、音で青になったと分かったアーニャは、車道に足を踏み出す。すると、1台の意地悪な白い車が、大勢歩行者がいるのに、わざと急ブレーキをかけて横断歩道の手前で停まり、アーニャは、思わず、体を背ける(2枚目の写真、矢印はスコット)。カメラの向きが変わり、交差点の手前から、交差点を最後尾で渡って行くアーニャを、スコットが心配そうに見ている視点になる(3枚目の写真、矢印はアーニャ)。歩行者用の信号が黄色に変わり、赤になるが、もう1台の紳士的な黒い車は、アーニャが歩道に上がるまで、じっと待っていてくれる。歩道に上がったアーニャは、いつもスコットが使っていた、「すげえ」という言葉を真似して使い、両手を上げて嬉しそうに叫ぶ(4枚目の写真)。信号は赤でも、車を縫って交差点を走って渡ったスコットは、叫び続けているアーニャに抱きつく。老いた黒人の女性と、白人の少年の、これほど幸せそうな映像は(5枚目の写真)、他の映画では見ることのできない、最高のプレゼントだ。

翌朝、スコットは、母に言われて髪を固め、Yシャツにネクタイ姿になると、テストを受ける前に アーニャに会いに行く。アーニャは、テストの日の朝にスコットが現われたので〔彼女には、ネクタイ姿は見えない〕、不審そうに、「テストを受けないの?」と訊く。「幸運を祈って欲しくて」。それを聞いたアーニャは笑顔になり(1枚目の写真)、「そうかい、幸運を。お前さんを誇りに思うよ」と言う。スコット:「言いたいことがあるんだけど」。アーニャ:「これまでだって、言ってきたろ」。「これまでずっと、ママと僕だけだった。でも、あなたは家族と同じだ。僕のお祖母ちゃんだ」(2枚目の写真)。その言葉を聞いて心打たれたアーニャは、スコットを抱きしめる。交差点を渡り終えた時に抱き締めた時とは違う意味の、スコットの心からの思慕に、アーニャは、「ありがとよ、坊や。感激だわ〔I'm so honored〕と喜ぶ(3枚目の写真)〔この映画の時代(1949年)、まだ、黒人は白人と同じ学校に通うことすら許されていなかった。最高裁が初めて違憲判断を示したのは、ようやく1952年になってから(Briggs対Elliot事件)。だから、この抱擁は信じ難いほど素晴らしい〕(https://www.loc.gov/)。アーニャは、さらに、「お前さんのお祖父ちゃんやお祖母ちゃんは、何を失ったかが分かってない。もし、お前さんを一目見れば、ばかげたことなんか すぐに終わるのに」と、とても重要なことを言う。スコットは、最後に、「忘れないで。明日は、パトリックの事務所に行く、大事な日だよ」と言って、別れる。

スコットをテストした女性は、母に、「あなたのお子さんは、とても聡明です。彼は、Dyslexiaで、それが、読み方や、他の学習能力に影響を与えています」と説明する(1枚目の写真)。「治るんですか?」。女性は、特別な教師が教えれば、読むことができるようになると答える(2枚目の写真)。そして、女性が、スコットに向かって、「あなたが学校で何て言われていたかなんて全部忘れなさい。あなたは、すごく頭のいい少年なんだから」と話しかけると、スコットの顔が一気に綻ぶ(3枚目の写真)〔前に少し述べたが、Samuel T. Orton博士は、1925年、アメリカ神経学会で、“word-blindness” という症状に対するが学術論文を発表し、それに対する治療法として、“phonics practice” という方法を提案した。この方法については、https://childmind.org/article/how-to-teach-kids-with-dyslexia-to-read/ などで紹介されている。少し翻訳すると、「“読めること” の発達は、音素認識と呼ばれるものから始まります。これは、言語を構成するために結びついた異なったたくさんの音を、最小の単位で認識することです。これらは “音素” と呼ばれ、私たちは、誰でも数十個の音素を良く知っています。例えば、“run” という単語は3つの音素からできていて、それぞれ3つの文字が対応します。子供たちが、視覚で言葉を認識できるようになる前には、記載された文字と、それを聞いた音とを、結びつけられるようになる必要があり、それが “phonics” という手法です。子供たちは、次第に、よりたくさんの音の単位群を認識できるようになり、最後に、“視覚言葉” という形で、言葉全体の音を認識できるようになります」〕。テストが終わった後、母は、「この学校はすごく高額なので、余裕があるが分からないわ」と、正直に打ち明ける。スコットは、「ママ、僕がバカじゃないと分かっただけで、十分だよ」と言う。

一方、スコットが早く報告に来ないかと、ベランダに座って、そわそわしながら 点字の紙を見ていたアーニャは、立ち上がると、突然、頭を押さえて苦しみ始め(1枚目の写真)、「スコット…」と言いながら数歩ドアに向かうと、そのまま転倒する。たまたま通りかかった隣の家の黒人がベランダまで助けに行く(2枚目の写真、矢印はアーニャ)。しばらくして、アーニャに報告に来たスコットは、家の前に救急車が停まっているのを見てびっくりする(3枚目の写真、矢印は隣の家の黒人)。

救急車が出て行くと、スコットは、すぐに、隣の家の黒人のところに駆け寄り、「アーニャは?」と訊くが、相手は しどろもどろ(1枚目の写真)。そこで、病院に向かって全速力で走り始める。スコットが、救急車の停まっている脇の 扉から入ろうとすると、中からパトリックが出てきて、「あのな、スコット、どう言えばいいのか… だが言わないと。彼女は亡くなった。悪いな。ここに着いた時には…」と話し始める(2枚目の写真)。それを聞いたスコットは、「そんな! イヤだ!」と叫ぶと、どこかに走り去る。母が仕事を終えて家に帰ってくると、戸口の前で見知らぬ男性〔パトリック〕が、行ったり来たりして待っている。母が近づくと、「ライムズさん?」と訊く。「はい」。「パトリック・バーミンハム、アーニャの弁護士です。悪い知らせがあります。アーニャが、今日の午後 亡くなりました」(3枚目の写真)。「まあ、お気の毒に! どうして?」。「脳卒中だと思います」。「スコットは、知ってるかしら?」。「ええ。病院まで来ました」。母は、家の中を探すが、スコットはどこにもいない。そして、自転車がなくなっていることが分かる。「思い当たる場所は?」。「一つだけ」。2人は飛行場まで行くが、そこにはいなかった 。

暗くなり始める頃、スコットは、いつもの古い自転車で鉄道沿いの登り坂を必死に漕いでいた。しかし、自転車のチェーンが外れるかしてスコットは、自転車ごと転倒(1枚目の写真)。遠方に行ける交通手段を失ったスコットは、その場にしゃがんで泣き出す(2枚目の写真)。そして、辺りが真っ暗になった頃、とぼとぼと歩くスコットの横で、1台のトラックが停まる(3枚目の写真)。夜、山の中の道を 子供が一人で歩いているので、運転手は、「こんなトコで何してる?」と訊く。「ガーフィールド(Garfield)〔ニュージャージー州にある町〕に行くとこ」。「ガーフィールド? ここから車で8時間だぞ」。そう言うと、ドアを開け、「乗れ。ちょうど通る」と言ってくれる。スコットの母が、電話機の前に座って連絡が来ないかと待っていると、ドアがノックされ、パトリックが入って来る。「電話ありました?」。「いいえ。警察は何て?」(4枚目の写真、矢印は母用の夕食)。「捜してます。朝までに戻らなければ調書をと。でも、心配は要りません。巡査部長の話じゃ、99%無事に帰るそうです」。「また戻って来て下さるとは」。「一人じゃない方がいいと思ったから」。そう言うと、持って来た紙袋の夕食を渡す。

トラックは、翌朝、ガーフィールドに着く。運転手はスコットを降ろすと(1枚目の写真)、「郵便局で訊けば教えてくれる」とアドバイスした後、「ママに電話しろよ」と言う。親切な運転手だ。そして、1軒の家が映る。家の前の柵の前で 一人の老婦人が膝をついて何か作業をしている(2枚目の写真)。スコットが近づいて行くと、足音で女性が振り向く。「何かご用?」。「ライムズさんですか?」。「そうよ、あなたは?」。「スコット・ライムズ。あなたの孫です」。それを聞いた祖母は、両手を広げて孫を抱きしめる(3・4枚目の写真)。

そして、母のところに 待ちに待った電話が掛かってくる。飛びつくように受話器を取った耳に、「ママ?」という声が聞こえてきて(1枚目の写真)、母はホッとする。「今、どこにいるの? 大丈夫なの?」。「お祖母ちゃんとお祖父ちゃんのトコ」。「どうやって、そんな遠くに?」。スコットは、それには答えず、「アーニャが死んじゃった」と話す。「知ってるわ。今から迎えに行くから」。「ダメ。何日かここにいたい」(2枚目の写真)。「まさか」。「お願い、ママ、お願い」。その必死の願いを聞いた祖母が電話を代わる。そして、「ジーン」と呼びかける。スコットの母は、警戒するように、「お母さん」と硬い声で答える。「是非、この子と一緒にいたいの」。「それは無理じゃない。彼、歯ブラシも下着も…」。「必要なものは用意するわ。土曜日には連れて帰るから」(3枚目の写真)。「急に言われても。バスに乗せて、お金は送るから」。その冷たい返事を聞いても、追い出したのは自分なので、祖母は、懺悔の心を込めて、「彼、とてもいい子ね、ジーン。よく頑張ったわね」と褒める。母は、「スコットに、土曜に待ってると伝えて」と言って電話を切る。母は、スコットが無事だったことと、勘当された母から優しい言葉をもらったことで、張りつめていた気持ちが一気に崩壊し、夜中付き添ってくれパトリックに肩を抱かれて泣き始める(4枚目の写真)。

土曜日、母は、バス・センターまで迎えに行く。バスから降りて来たスコットは、少し無言で歩いた後、「大好きだよ、ママ」と声をかける(1枚目の写真)。「何があっても?」。「何があっても」。それを聞いた母は、スコットを抱きしめる(2枚目の写真)。そして、「こんなこと、二度としないで」と言う。スコットは、「しないよ」と言うと、ポケットから封筒を取り出し、「これ、お祖母ちゃんとお祖父ちゃんから。切符2枚。会いに来て欲しいって」と渡す(3枚目の写真)。

スコットと母を前にして、パトリックは、「アーニャは、スコット君に、信託財産を残しました。多額ではありませんが、学校の費用には十分です」と言う。スコットは、「それより、生きていて欲しかった」と、寂しい本音。パトリックは、「分かるよ」と言ったあとで、「この信託は、彼女が死ななくても君に与えられたんだ」と説明する。「どうやって? 老人ホームの費用が高過ぎて、お金が足りなかったから?」(1枚目の写真)。「アーニャは黙っていたけど、ホームには行かないことになったんだ。私の事務所まで一人で歩いて来たから」。「歩いて来たの?」(2枚目の写真)。「亡くなる1日前に、1人で歩いて来たんだ」。そこから、過去の映像に戻り、アーニャが事務所に1人で入って来て、驚いたパトリックに歓迎される様子が映る(3枚目の写真)。

パトリックは、スコットがアーニャにさせた行為を褒めたあとで、アーニャが点字で打った手紙をスコットに渡す(1枚目の写真、矢印)。スコットは、点字を、2人に聞こえるように読み始める。「隠遁生活から救ってくれたスコットへ。私のベルを持っていて欲しい。きっと、歌ってくれるわ、喜びの歌を。いつまでも愛しているって、忘れないでね、アーニャ」。それを読むスコットの目は、涙で溢れる(2枚目の写真)。

それからどのくらいの時間が流れたのかは分からない。スコットが、念願の新しい自転車を磨いている〔薬局のアルバイト代で購入した〕。そこに、母が ライラックの花束を持って出てくると、「夕食までには戻るのよ、特別なもの作るから」と言って花束を渡す。スコットは、「今日もパトリックが来るの?」と訊く。「どうしたの? 彼、嫌い?」。「いい人だと思うよ」。「私も」〔パトリックは独身〕。スコットは、自転車で墓地まで行くと、アーニャの墓碑に向かって、「知っておいて… 僕が生きている限り、アーニャのたくさんのベルは、あなたのことを僕に歌ってくれるんだ」と笑顔で言うと(1枚目の写真)、花束を墓碑の横に置く(2枚目の写真)。そして、「紫だよ、アーニャ。今なら、見えるよね」と言い、立ち上がって自転車に戻る。ポケットから、アーニャと点字で書かれたベルを取り出すと、自転車のハンドルにぶら下げる(3枚目の写真、矢印)。スコットは、「じゃあ、飛ぶよ」と言い、自転車で走り始める。